며칠 전 탐색 탭에 올라온 인스타그램에서 흥미로운 글귀를 읽었다.

"삶이 나에게 제안되었고

내 이름이 나에게 전해졌고

내 몸이 나에게 강요되었다.

태어나는 것은 나에게 일어나 일이고

사는 것은 나를 차지하는 일이고

죽는 것은 나를 끝내는 일이다."

잠깐의 시간 동안 이 구절을 곱씹어 보았다. 그리고 내가 꽤나 많은 시간 동안 그 생각 속에서 머물렀다는 것을 깨달았다.

어째서 이 문장들은 그날의 나의 시간들을 멈추게 하였을까.

한 문장, 한 문장 모든 단어가 나를 생각하게 만드는 글귀는 정말 오랜만에 본 것 같았다.

삶은 나에게 제안이 된 것이 맞다. 선택을 할 수 있기에 그것은 나의 답에 따라 결과가 달라질 수 있다.

내 이름 또한 나에게 전달된 것이 맞다. 내가 개명을 하지 않는 이상 내가 태어나고 나를 사랑하던, 사랑하지 않던 그 어떤 이의 생각에게서 내게로 온 것이 맞으니까.

내 몸은 나에게 강요된 것이 맞다. 내가 선택한 육체는 아니기에. 나름 이후에 내 의지에 따라서 개발시킬 수는 있겠지.

태어나는 것은 나에게 맨 처음 발생한 일이다. 그것이 나의 선택이 아니었을 수도 있고 맞을 수도 있다.

사는 것은 나를 온전하게 유지시키는 일이다. 그렇기에 시간이 지나면 비로소 나는 나를 차지할 수 있다.

죽는 것은 사는 것의 반대로 나를 더 이상 이 세상의 존재로 남겨두지 않는 일이다. 그렇게 나의 끝을 결정할 수 있다.

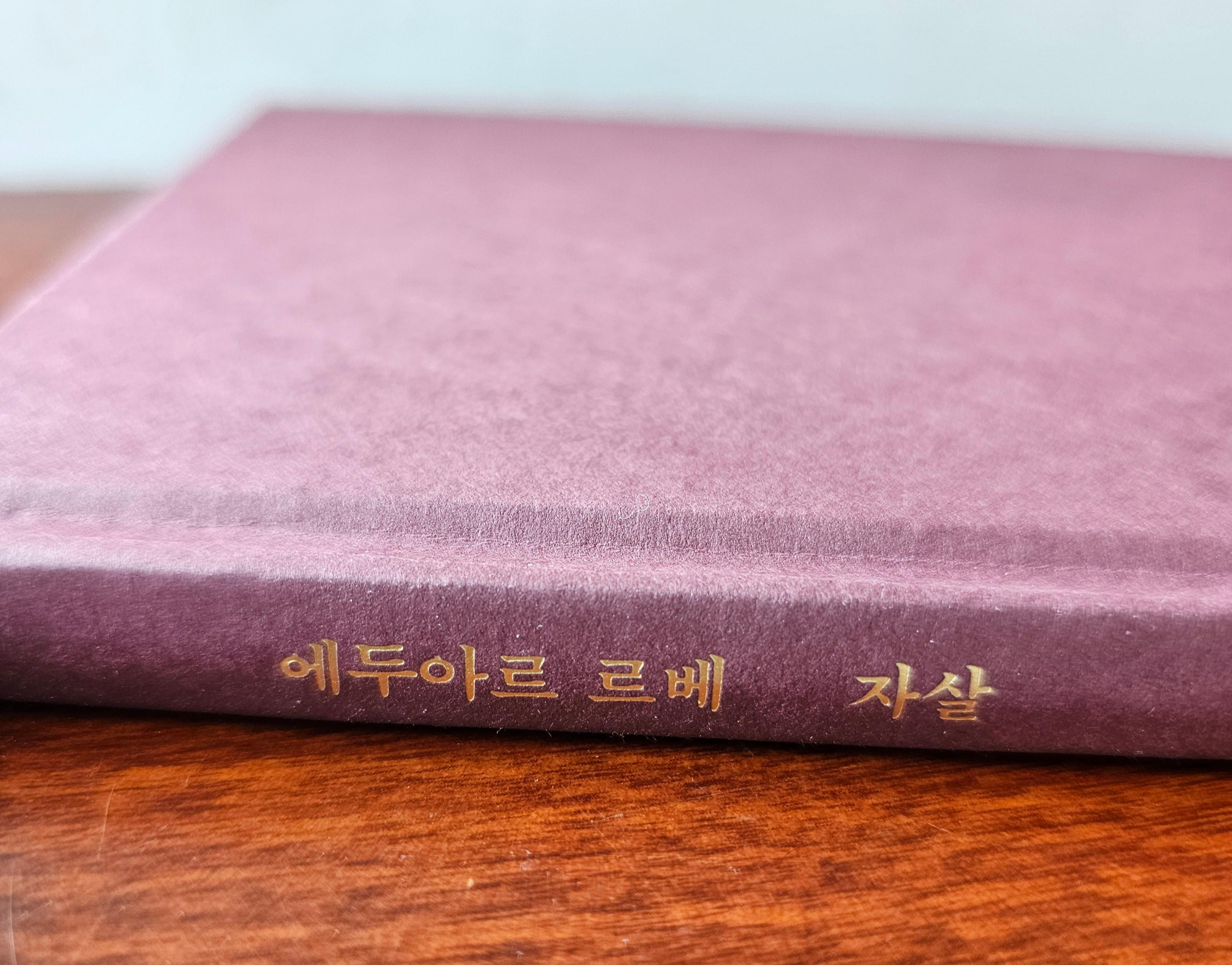

책의 제목이 자살이라는 단어라는 것을 알고 잠깐 고민했다.

이 책을 구매를 하는 것으로 누군가에게 오해를 줄 수 있고(가령, 사랑하는 사람.) 또 누군가에게는 깊은 어딘가에 눌러둔 생각들이 생각나게 할 수 있을 것이라 생각했다.(나에게 보통의 독서 시간은 이동 중일 때가 많다.)

하지만 이런 구절을 생각하는 작가의 생각이 너무 궁금해졌다. 무릇 책이라 함은 어느 정도의 양이 있지 않은가. 작가의 생각을 더 많이 읽어보고 싶었다. 그래서 구매하였고, 완독 한 후에도 내가 선택했던 책 중 가장 좋아할 책이 될 것이란 것을 알았다.

책을 펼치고 차례를 넘기면 "작가에 대하여"라는 짧은 내용이 나오는데 나는 이 내용을 읽고 작가가 이 책을 마지막으로 삶을 끝냈다는 사실을 알게 되었다.

삶이란 왜 이토록 허무한 것일 까. 나는 그저 작가의 생각이 궁금했고, 그와 대면할 수는 없어도 그의 생각과는 대면할 수 있을 것이라, 단순히 그렇게 대화하고 싶었을 뿐이다. 그의 죽음은 이 책을 통해 나와 그의 대면이 아닌, 나와 죽음과의 대면을 완성시켰다. 그는 이것을 원했던 것일까?

책의 내용은 내가 처음 빠져버렸던 글귀들과 동일하게 매력적인 그의 흔적들이 가득했다. 어느 구절에서는 그를 만났고, 어느 구절에서는 나를 만났다. 그는 세상에 존재하지도 않으면서 나에게 질문을 했고, 나는 그 허상이 남긴 질문에 답을 하기 위해 한참의 생각을 필요로 했다. 그리고 나름의 답을 했다. 하지만 나는 그가 나의 대답을 듣고 있을지, 그대로 떠났을지 알 수 없다. 나는 그저 그가 남기고 간 이 얇은 책 안에서 그를 찾을 뿐이다.

걸음의 허망함을 아는 그의 하루는 얼마나 무거웠기에 그의 하루들이 쌓여 천천히 그를 떠나게 만들었던 것일까.

탐색하고 계획하고, 기록하고 설명을 찾는 것을 좋아했던 사람.

비틀거려도 세상을 걷고, 여전히 숨을 쉬고, 마시고, 그렇게 무력해지지 말고, 적어도 그가 알던 행복을 다시 만들어낼 수 있었다면, 죽음보다 큰 삶에 대한 의욕을 느낄 수 있었다면.

나는 65년생인 작가에게 적어도 편지라도 남길 수 있는 독자가 될 수 있지 않았을까 싶다.

죽음을 선택하는 사람들에게 감히 어떠한 첨언은 할 수 없겠지만, 남겨진 자들은 떠난 자들을 어쩔 수 없이 그리워한다.

떠밀리는 세상이 아니라 살고 싶다는 욕구가 남을 수 있는 세상을 만들어야 하는데, 이 한 문장이 써지는 것과 달리 현실은 참 쉽지 않다.

책에는 짧은 삼행시 모음이 나온다. 이 삼행시를 쓰고 있을 때 그가 무슨 생각이었는지, 어떤 감정을 느끼고 있었을지는 알지 못해도, 그가 얼마나 삶에 대해 한참을 생각했었을지는 느낄 수 있다.

위에서 내가 흥미로웠던 글귀도 이 삼행시들 사이에 있던 글귀였다. 여러 개의 삼행시가 있지만 그중에도 유독 끌렸던 삼행시들을 남겨둔다.

"낮은 눈을 부시게 하고

저녁은 나를 안정시키고

밤은 나를 감싼다.

유일한 것은 나를 놀라게 하고

두 개 있는 것은 나를 닮았고

세 개 있는 것은 나를 안심시킨다.

시간은 나에게 부족하고

공간은 나에게 충분하고

공허는 나를 끌어 당긴다.

테두리는 나의 마음을 끌고

구멍은 나를 삼키고

바닥은 나를 겁먹게 한다.

출발은 나를 기쁘게 하고

이동은 나를 우둔하게 만들고

도착은 나를 소생시킨다.

아는 것은 나를 성장시키고

모르는 것은 나를 파괴하고

잊는 것은 나를 자유롭게 한다.

행복은 나를 선행하고

슬픔은 나를 뒤따르고

죽음은 나를 기다린다."

옮긴이의 글을 보면 이 책에서 나오는 너는 그의 친구였음을 암시하고 있다. 그의 친구는 자살했다. 그리고 그가 기억하는 그 친구와 동일하게 그 또한 자살했다. 책에서는 너와 내가 동일시되는 부분이 나오는데 나는 이 부분을 통해 이 책의 죽음이 누구의 죽음일지, 혹은 책에서 나오는 데로 나의 죽음일지 고민하게 된다. 너와 나는 어느 순간 그 의미가 중요해지지 않는다.

편집자는 말한다.

"누군가의 죽음이 누군가의 삶에 의해 쓰였다. 누군가의 삶이 누군가의 죽음에 의해 쓰였다. 그리고 누군가 그것을 읽는다."

이 말이 이 책의 모든 상황을 이야기해 준다. 나는 그저 누군가일 뿐이다.

작가의 다른 책인 "자화상"에 대해서 읽어봐야 이 책에 대해 정확하게 이해할 수 있을 듯 싶은데 절판이다. 중고 서점을 노려봐야겠다. 그도 아니면 프랑스어를 배워야 하는 것인가.

'자유 일기장 > 오늘의 독후감' 카테고리의 다른 글

| 최근 읽은 책에 대해 기록하기. (17) | 2025.04.04 |

|---|---|

| 오늘의 독후감 ) 노르웨이의 숲을 읽어보았는가?(스포내용 있음.) (4) | 2025.01.02 |